方位の神様とは?

毎日の占いが詳しく記載されている暦には、方位の吉凶も記載されていることがあります。「節分には、その年の恵方を向いて恵方巻を食べる」習慣が有名ですが、恵方も方位の吉凶の一つです。

方位の占いには方位の神様、九星(きゅうせい)、八卦(はっか/はっけ)など多くの要素が複雑に関係します。すべてをまとめて説明することは難しいため、ここでは方位の神様に注目して紹介します。

九星について、詳しくはこちら 九星とは?9つの星を用いた吉凶占い

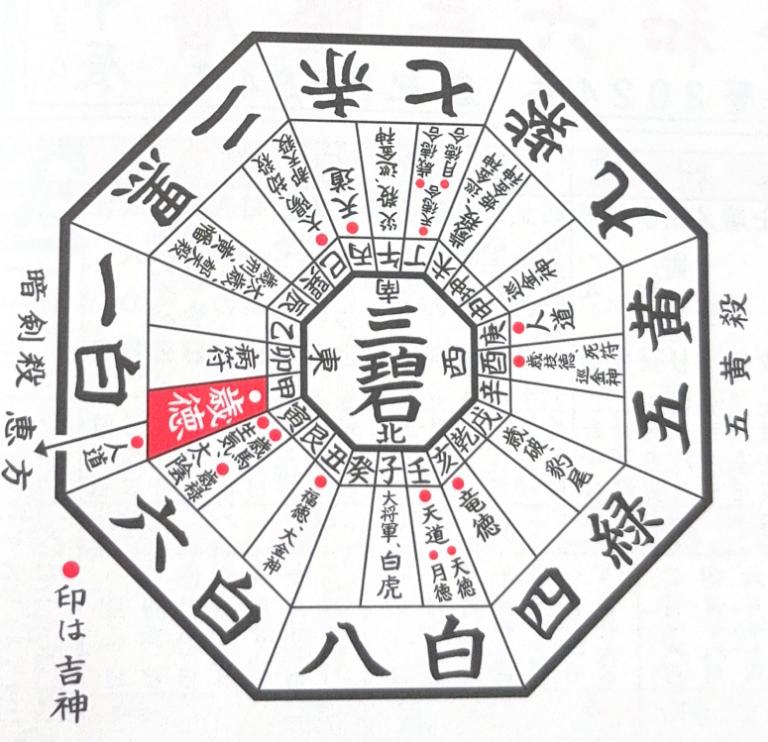

方位の神様が記載された方位の吉凶図

出典:神宮館編集部(編著)「令和6年神宮館高島暦」神宮館(2023)

方位の神様(方位神)は九星という方位占いから発展して生まれた神様です。その神様が滞在する方位に対して物事を行うと、良い結果や悪い結果をもたらすと考えられています。良い結果(吉)をもたらす方位神を吉神(きっしん)と呼び、吉神がいる方位は吉方位(きっぽうい)です。悪い結果(凶)をもたらす神様は凶神(きょうしん)といい、凶神がいる方位は凶方位(きょうほうい)と呼びます。

方位神は、それぞれの神様によって決められた規則に従って、各方位を移動します。これを遊行(ゆぎょう)と言います。一つの方位に吉神と凶神が同時に滞在する場合は、吉神が凶神を押さえ込んでくれるため吉方位となります。

ただし、九星で導き出される歳破(さいは)、暗剣殺(あんけんさつ)、五黄殺(ごおうさつ)の凶方位と重なる場合は、たとえ吉神のいる吉方位であっても災いを被る可能性があるので避けるべきと言われています。

方位の吉神・歳徳神(としとくじん)

歳徳神(としとくじん)とは、その年の福を司る良い神様(吉神)です。歳徳神がいる方角をその年の恵方(えほう)または明の方(あきのかた)といい、恵方では家屋の建築、結婚、移転、旅行、商取引など何を行っても大吉とされます。一年を通して開運の方位ですが、歳破、暗剣殺、五黄殺と重なった場合は、凶方位となるので注意が必要です。

歳徳神のいる方位は、その年の十干(じっかん)によって決まります。

十干(じっかん)・・・木・火・土・金・水を陰と陽に分けたもので、年や日を表すために使われる。 十干について詳しくは、こちらの記事で解説しています 日の干支とは?| 十干 | 歳徳神の在位する方角 |

|---|---|

| 甲・己 | 東北東(甲の方角) |

| 乙・庚 | 西南西(庚の方角) |

| 丙・辛 | 南南東(丙の方角) |

| 丁・壬 | 北北西(壬の方角) |

| 戊・癸 | 南南東(丙の方角) |

歳徳神は「年神様」「正月様」とも呼ばれ、江戸時代のお正月には屋内の恵方に歳徳棚を設けて注連飾りをし、鏡餅などのお供え物をしていたんだとか。

歳徳神は、日本古来の信仰と中国の陰陽五行思想、さらに仏教の考えが合わさって出来上がった神様です。由来には諸説あり、疫病の神様である牛頭天王(ごずてんのう)の妃の「頗梨采女(はりさいじょ)」であるとの説や、牛頭天王が須佐之男命(すさのおのみこと)と習合(融合すること)したことから、その妻の「櫛稲田姫(くしなだひめ)」とも言われています。その正体ははっきりとわかりませんが、多くの暦で美しいお姫様の姿で描かれています。

方位の吉神・歳禄神(さいろくじん)

歳禄神(さいろくじん)も前項の歳徳神と同じく、その年一年の福をつかさどる吉神です。歳禄神のいる方位に向かっての建築、土を動かす、移動、旅行、婚礼、開店、商取引、相談事など、すべて成就して大成功をおさめる吉方位と言われています。

歳禄神のいる方位は、その年の十干によって決まります。

| 十干 | 歳禄神の在位する方角 |

|---|---|

| 甲 | 東北東(寅の方角) |

| 乙 | 東(卯の方角) |

| 丙 | 南南東(巳の方角) |

| 丁 | 南(午の方角) |

| 戊 | 南南東(巳の方角) |

| 己 | 南(午の方角) |

| 庚 | 西南西(申の方角) |

| 辛 | 西(酉の方角) |

| 壬 | 北北西(亥の方角) |

| 癸 | 北(子の方角) |

八人の方位神・八将神(はっしょうじん)

八将神(はっしょうじん)とは、方位の吉凶をつかさどる八人の神様です。八将軍とも呼ばれます。もとは父・牛頭天王、母・頗梨采女(はりさいじょ)の間に生まれた八王子と呼ばれる八人の神様で、陰陽道の方位神と習合して八将神と呼ばれるようになりました。

神仏習合により牛頭天王は須佐之男命(すさのおのみこと)、頗梨采女は櫛稲田姫(くしなだひめ)と習合したため、この二人の間に生まれた皇子たちとも言われている 陰陽道・・・「万物は木・火・土・金・水の五行と、陰と陽に分けられる」とする古代中国の陰陽五行思想を起源として、日本で独自の発展を遂げた呪術や占いのこと八将神はその年の十二支によって、滞在する方位を変え、その方位の吉凶を左右します。八人が皆ばらばらの動き方をするので一人ずつ紹介していきます。

太歳神(たいさいじん)

太歳神(たいさいじん)とは、木星を神格化した方位の神様で吉神です。木星と言っても「仮想の木星」であることに注意が必要です。

木星はおよそ12年で地球の周りを一周することから、昔の中国では木星が見える方位に十二支を当てはめて年を定めていました(太歳紀年法といいます)。しかし、木星は反時計回りにめぐるため、時計周りに配置された十二支の方位と一致しません。そこで実際の木星(反時計回り)の逆回りに動く「仮の木星」を置いて、これを「太歳(たいさい)」と呼んでいました。この太歳を神格化したのが、太歳神です。

太歳は仮想とはいえ草木を司る木星の神様です。木星は「木」の性質を持ち、四季の万物の生成をつかさどるとされています。そのため太歳神のいる方角での樹木や草花の伐採は凶、取り壊しや解体、争いごと(訴訟や談判)などの破壊的な行為も凶とされています。一方、樹木や草花の植え付けは大吉、家屋の建築、結婚、移転、雇用、貯蓄などの建設的な行為も吉です。

太歳は十二支の方位と一致するように生まれた仮想の木星ですから、その年の十二支の方角が太歳神のいる方角です。つまり、子年なら子の方角に、丑年なら丑の方角に太歳神は一年間滞在します。

| 十干 | 太歳神の在位する方角 |

|---|---|

| 子 | 北(子の方角) |

| 丑 | 北北東(丑の方角) |

| 寅 | 東北東(寅の方角) |

| 卯 | 東(卯の方角) |

| 辰 | 東南東(辰の方角) |

| 巳 | 南南東(巳の方角) |

| 午 | 南(午の方角) |

| 未 | 南南西(未の方角) |

| 申 | 西南西(申の方角) |

| 酉 | 西(酉の方角) |

| 戌 | 西北西(戌の方角) |

| 亥 | 北北西(亥の方角) |

大将軍(だいしょうぐん)

大将軍は金星(中国では太白星ともいう)を神格化した神様です。「金」の性質を持ち、殺伐をつかさどる方位の神様として八将神の中で最も恐れられる大凶神です。建築、結婚、移転などあらゆる行為において大凶と言われ、この方位を犯せば三年以内に死ぬと言われるほどです。特に土を動かす行為(土木工事など)は良くありません。

さらに厄介なのが、大将軍は一つの方角に三年間留まります。これを「三年塞がり」と呼びます。

| 十二支(在位する三年) | 大将軍の在位する方角 |

|---|---|

| 亥、子、丑 | 西(酉の方角) |

| 寅、卯、辰 | 北(子の方角) |

| 巳、午、未 | 東(卯の方角) |

| 申、酉、戌 | 南(午の方角) |

しかし、さすがに三年も一つの方角が塞がれていては不便すぎるため、以下の通り四季の土用の五日間(子から辰の日)で遊行日が設けられています。遊行とは、神様が本来の方位を離れて他の方位へと移動することです。遊行日の五日間は、大将軍の遊行先の方位が凶方位へと変わります。

| 季節 | 五日間 | 遊行先(この方位を避ける) |

|---|---|---|

| 春の土用(立夏の前) | 甲子の日から戊辰の日 | 東 |

| 夏の土用(立秋の前) | 丙子の日から庚辰の日 | 南 |

| 秋の土用(立冬の前) | 庚子の日から甲辰の日 | 西 |

| 冬の土用(立春の前) | 壬子の日から丙辰の日 | 北 |

太陰神(だいおんじん)

太陰神(だいおんじん)は土星(鎮星)を神格化した神様で、凶神です。太陰神は八将神の中で唯一の女性の神様で、太陰神のいる方位で女性に関することを行うのは避けるべきとされています。つまり、この方位での婚礼、出産、恋愛は凶で、太陰神のいる方位からの嫁取りや縁組も凶です。ただし、学問や芸術に関することは吉です。

七福神の弁財天様と同じく、女性の神様は女性に嫉妬すると言われています。

太陰神は太歳神の后とされています。まるで夫の後ろを三歩下がって歩くかのように、夫である太歳神の三年後にめぐってきます。

| その年の十二支 | 太陰神の在位する方角 |

|---|---|

| 子 | 西北西(戌の方角) |

| 丑 | 北北西(亥の方角) |

| 寅 | 北(子の方角) |

| 卯 | 北北東(丑の方角) |

| 辰 | 東北東(寅の方角) |

| 巳 | 東(卯の方角) |

| 午 | 東南東(辰の方角) |

| 未 | 南南東(巳の方角) |

| 申 | 南(午の方角) |

| 酉 | 南南西(未の方角) |

| 戌 | 西南西(申の方角) |

| 亥 | 西(酉の方角) |

歳刑神(さいぎょうじん)

歳刑神(さいぎょうじん)は水星(辰星)を神格化した神様で、刑罰を司る凶神です。土地を護る神様でもあるため、歳刑神がいる方位での種まき、植樹、伐採、土を動かすことは凶とされていて、農家さんで特に注意された方位でした。

武力や武器を好む神様のため、刃物の製造や購入、武道などの稽古、訴訟、争いごとには吉とされています。ただし刑罰をつかさどる神様なので、訴訟や争いごとについては、自分に非が無いことが前提です。そうでない場合には罰を受けるとも言われています。

歳刑神が在位する方角はその年の十二支によって、以下のとおり決められています。

| その年の十二支 | 歳刑神の在位する方角 |

|---|---|

| 子 | 東(卯の方角) |

| 丑 | 西北西(戌の方角) |

| 寅 | 南南東(巳の方角) |

| 卯 | 北(子の方角) |

| 辰 | 東南東(辰の方角) |

| 巳 | 西南西(申の方角) |

| 午 | 南(午の方角) |

| 未 | 北北東(丑の方角) |

| 申 | 東北東(寅の方角) |

| 酉 | 西(酉の方角) |

| 戌 | 南南西(未の方角) |

| 亥 | 北北西(亥の方角) |

歳破神(さいはじん)

歳破神(さいはじん)は、土星を神格化した神様で、凶神です。歳破神は前述した太歳神と深い関係があります。

歳破神は太歳神と常に対面の方位に滞在します。例えばその年が卯年であれば太歳神は卯の方位「真東」に位置し、歳破神は酉の方位「真西」に位置します。歳破神は常に太歳神と向き合い戦う関係にあり、そして負ける(破れる)運命の方位神なのです。

歳破神のいる方位への移転、旅行、土を動かすことは凶、この方位での建築、婚礼も凶です。川や水に関わることは特に忌むべきとされています。

歳破神は太歳神と向かい合うため、その年の十二支と向かい合う方位に在位します。

| その年の十二支 | 歳破神の在位する方角 |

|---|---|

| 子 | 南(午の方角) |

| 丑 | 南南西(未の方角) |

| 寅 | 西南西(申の方角) |

| 卯 | 西(酉の方角) |

| 辰 | 西北西(戌の方角) |

| 巳 | 北北西(亥の方角) |

| 午 | 北(子の方角) |

| 未 | 北北東(丑の方角) |

| 申 | 東北東(寅の方角) |

| 酉 | 東(卯の方角) |

| 戌 | 東南東(辰の方角) |

| 亥 | 南南東(巳の方角) |

なお、同じ方位の吉凶を占う九星で登場する「歳破(さいは)」とは別ものです。

歳殺神(さいせつじん)

歳殺神(さいせつじん)は金星(太白星)を神格化した殺気をつかさどる神様で、凶神です。万物を滅する凶神と恐れられていて、歳殺神のいる方位での移転、旅行、訴訟、建築、婚礼、出産は凶です。

歳刑神が在位する方角はその年の十二支によって、以下のとおり決められています。

| その年の十二支 | 歳殺神の在位する方角 |

|---|---|

| 子 | 南南西(未の方角) |

| 丑 | 東南東(辰の方角) |

| 寅 | 北北東(丑の方角) |

| 卯 | 西北西(戌の方角) |

| 辰 | 南南西(未の方角) |

| 巳 | 東南東(辰の方角) |

| 午 | 北北東(丑の方角) |

| 未 | 西北西(戌の方角) |

| 申 | 南南西(未の方角) |

| 酉 | 東南東(辰の方角) |

| 戌 | 北北東(丑の方角) |

| 亥 | 西北西(戌の方角) |

黄幡神(おうばんしん)

黄幡神(おうばんしん)は、太陽や月を覆い隠し日食を起こす仮想の星「羅睺星(らごうせい)」を神格化した神様で、凶神です。この方位での建築、移転、井戸掘りなどの土を動かすことは凶、お金の出し入れも凶です。一方、武芸に関することは吉です。

黄幡神が在位する方角はその年の十二支によって、以下のとおり決められています。「土」の性質を持つ神様で、同じく「土」の性質を持つ辰、丑、戌、未の方位だけをめぐります。

| その年の十二支 | 黄幡神の在位する方角 |

|---|---|

| 子、辰、申 | 東南東(辰の方角) |

| 丑、巳、酉 | 北北東(丑の方角) |

| 寅、午、戌 | 西北西(戌の方角) |

| 卯、未、亥 | 南南西(未の方角) |

豹尾神(ひょうびしん)

豹尾神(ひょうびしん)とは、仮想の星「計都星(けいとせい)」を神格化した神様で、凶神です。一つ前の黄幡神の対(つい)になる存在で、常に黄幡神の反対の方位に位置します。豹尾神の凶作用は強く、そしてすぐに現れると恐れられてきました。

不浄を嫌う神様と言われ、豹尾神のいる方位で家畜や愛玩動物(ペット)を飼ったり、大小便などの汚物を垂れ流したりすれば「子孫六畜(しそんりくちく)」が傷つくと言われています。子孫六畜とは、家族六人が傷つくほどの災いを意味しますが、家族が六人に満たない場合はペットや家畜、近親者の命までも道連れにするという意味が込められています。

豹尾神が在位する方角はその年の十二支によって、以下のとおり決められています。

| その年の十二支 | 豹尾神の在位する方角 |

|---|---|

| 子、辰、申 | 西北西(戌の方角) |

| 丑、巳、酉 | 南南西(未の方角) |

| 寅、午、戌 | 東南東(辰の方角) |

| 卯、未、亥 | 北北東(丑の方角) |

最大の凶方位・金神(こんじん)

金神(こんじん)は「簠簋内伝(ほきないでん)」と呼ばれる書物に登場する方位の神様です。陰陽道において、最強にして最大の凶作用をもたらす大凶神と恐れられる存在です。

平安時代の陰陽師・安倍晴明が編纂したと伝承される占いの専門書金神のいる方位では移転、旅行、耕作、伐採、婚礼などあらゆることが凶とされます。金神の災いは「金神七殺(ななさつ)」と称され、もしも金神の方位を犯せば、方位を犯した本人やその家族、家畜、ペット、近親者、隣人を巻き込んで、七つの命を奪いつくすと恐れられていました。

平安時代末期から金神の方位を避けることが広がり始めますが、暦に記載されるようになるのは戦国時代から、江戸時代中期にはほぼすべての暦に金神の方位が記載されるようになりました。

金神がいる方位はその年の十干をもとに変わります。

| その年の十干 | 金神の在位する方角 |

|---|---|

| 甲・己 | 南(午の方角) |

| 乙・庚 | 東南東(辰の方角) |

| 丙・辛 | 北(子の方角) |

| 丁・壬 | 東北東(寅の方角) |

| 戊・癸 | 北(子の方角) |

上の表を見ればわかりますが、金神は年によって四方にも六方にも方位を塞いでしまいます。一年もの間これらの方位が塞がれてしまっては不便すぎるため、遊行という抜け道が生まれました。

以下の金神の遊行日には、その一つの方位だけを避ければOKというわけです。遊行日は日の干支によって決められています。

| 日の干支 | 遊行先(この方位を避ける) |

|---|---|

| 甲寅から五日間 | 南(午の方角) |

| 丙寅から五日間 | 西(酉の方角) |

| 戊寅から五日間 | 中央(家の中を意味する) |

| 庚寅から五日間 | 北(子の方角) |

| 壬寅から五日間 | 東(卯の方角) |

さらにこれと別で、季節ごとの遊行日も設定されています。ここでいう四季は二十四節気を基準としています。

| 季節 | 日の干支 | 遊行先 |

|---|---|---|

| 春(立春から春の土用前日まで) | 乙卯から五日間 | 東 |

| 夏(立夏から夏の土用前日まで) | 丙午から五日間 | 南 |

| 秋(立秋から秋の土用前日まで) | 辛酉から五日間 | 西 |

| 冬(立冬から冬の土用前日まで) | 壬子から五日間 | 北 |

また、季節ごとに間日(まび)も設けられています。間日とは、この日は金神の方位を犯しても支障が無いとされる日です。

| 季節 | 日の干支 |

|---|---|

| 春 | 丑の日 |

| 夏 | 申の日 |

| 秋 | 未の日 |

| 冬 | 酉の日 |

ここまで遊行日が設けられていることが、金神がどれだけ恐れられていたかを物語っているように思えます。基本的にはその年の十干で金神のいる方位が決まりますが、これだけ細かく遊行日が設定されているため、金神は数日おきにあちこちの方位を遊行していると思ってください。

四方八方をめぐる・天一神(てんいつしん)

天一神は、天と地の間を往復し、東西南北を規則的に移動する神様で凶神です。中神(なかがみ)、天乙(てんおつ)、貴人(きじん)とも言います。天一神のいる方位での出産や争いごとは大凶と言われ、もしもこの方位を犯せば命に関わる災難があると信じられていました。

天一神は以下の44日の間、天上から地上へ降りて、まるで時計の針のように四方八方をめぐります。

| 日の干支 | 日数 | 天一神のいる方角 |

|---|---|---|

| 己酉~ | 6日間 | 北東 |

| 乙卯~ | 5日間 | 東 |

| 庚申~ | 6日間 | 南東 |

| 丙寅~ | 5日間 | 南 |

| 辛未~ | 6日間 | 南西 |

| 丁丑~ | 5日間 | 西 |

| 壬午~ | 6日間 | 北西 |

| 戊子~ | 5日間 | 北 |

| 癸巳~ | 16日間 | 無し(天上) |

癸巳から戊申までの16日間を「天一天上(てんいつてんじょう)」といい、天一神が天上へと帰るため、どの方位へ出かけても吉とされています。その代わりに「日遊神(にちゆうしん)」という綺麗好きの神様が家にやってくるため、天一天上の間は家の中をきれいにしておかなければ、日遊神の祟りがあると言われています。

毎日移動する・太白神(たいはくしん)

太白神は前述した大将軍、金神とおなじく、金星を神格化した神様で凶神です。「金」は刃物に通じるとして、金の性質を持つ方位神は総じて荒ぶる神として凶作用をもたらします。太白神のいる方位への外出は凶です。

太白神は毎日移動するので「一夜廻り(めぐり)」とも呼ばれました。太白神のいる方位は、旧暦の日付によって決まります。時計回りに四方をめぐり、10日周期で繰り返されます。9日目と10日目は天と地にいるため凶作用の心配が無いとされています。

| 旧暦の日付 | 太白神のいる方角 |

|---|---|

| 1日、11日、21日 | 東 |

| 2日、12日、22日 | 南東 |

| 3日、13日、23日 | 南 |

| 4日、14日、24日 | 南西 |

| 5日、15日、25日 | 西 |

| 6日、16日、26日 | 北西 |

| 7日、17日、27日 | 北 |

| 8日、18日、28日 | 北東 |

| 9日、19日、29日 | 無し(天) |

| 10日、20日、30日 | 無し(地) |

凶方位の対策・方違え

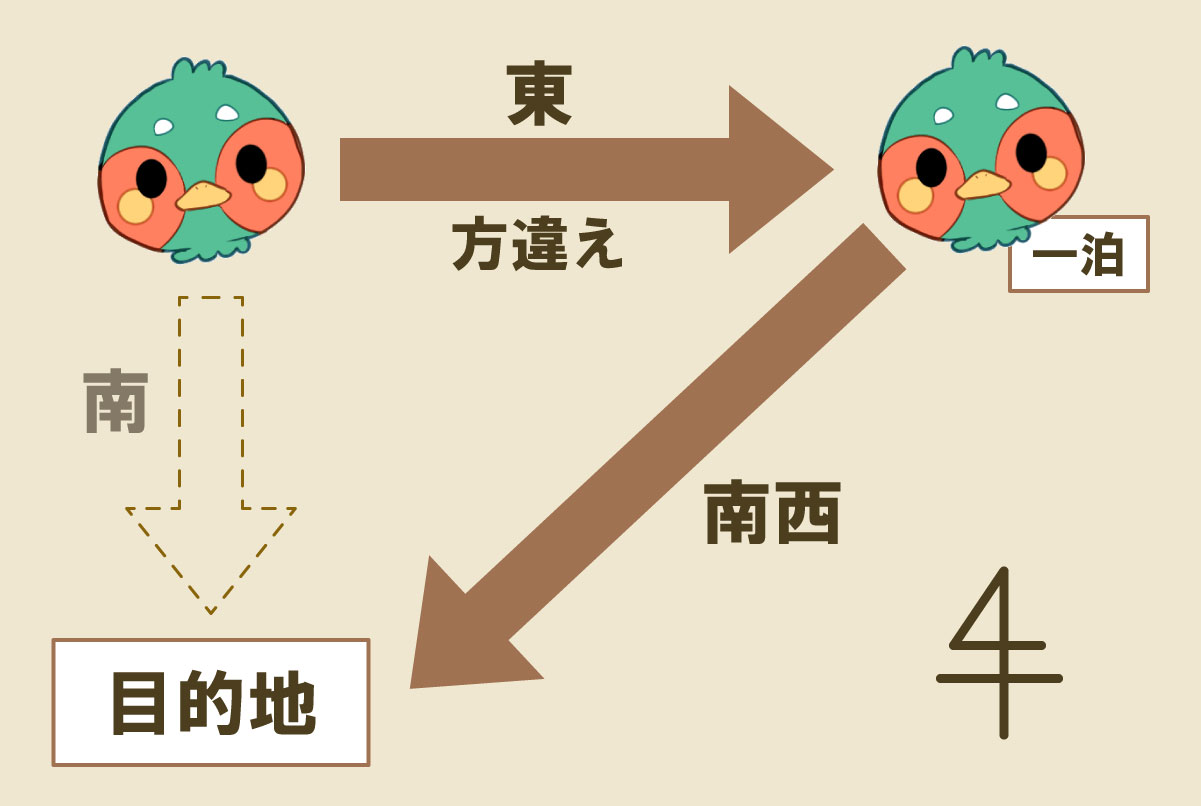

ここまで紹介したように、方位神による凶方位はたくさんあります。さらに九星など他の暦注による凶方位も重なってくると、いよいよ身動きが取れなくなってしまいます。今よりも占いの力を信じていた平安時代の人々は、方位神の凶方位の影響を排除するため「方違え(かたたがえ)」という方法を取っていました。方忌み(かたいみ)とも言います。

方違え(かたたがえ)とは、目的地が凶方位の場合に、まず凶方位ではない方角に移動して一泊し、そこから目的地に向かうという方法です。例えば金神のいる方位が南だった場合、一度東に向かって一泊してから目的地へ向かえば、南西に向かうことになるため凶方位を避けることができる、というわけです。一泊するのは、そこを「自分の家です」と方位神に伝える意味があります。

方違えの対象になる方位神は、以下の五人です。

- 天一神

- 太白神(たいはくしん)

- 大将軍

- 金神

- 王相(おうそう)

ここまで読んでいただければわかるとおり、方位神の動きは複雑です。さらに九星や八卦などの要素も含むとさらに複雑になるため、方位の占いは占いの専門家・陰陽師(おんみょうじ)が任されてきた歴史があります。平安時代の貴族たちは、祭祀、建築、遠出などを行う時には必ず陰陽師に占ってもらい、方違えを行う必要はあるか、どの方位へ方違えをするべきか、凶方位を犯さないよう細心の注意を払っていました。

占いは今でこそ信じたい人だけが信じるものですが、陰陽道が全盛期を迎えた平安時代は、占いが政治にも影響を与える時代でした。疫病や自然災害などの災厄は神がもたらすと考え、占いは神の怒りに触れないよう生活するため、とても重要視されていたのです。

方位除けは、九星や方位神による凶作用を排除する方法の総称で、方違えも方位除けの一つです。平安時代は方違えが盛んにおこなわれましたが、現代では方違えを行うのはなかなか難しいという方が多いでしょう。

方位除けには他にも、神社でお祓いをしてもらったり、お寺で厄除けの祈祷をしたり、方位除けのお守りやお札をもらうなど様々な方法があります。方位神の影響が気になる方は、これらを利用しましょう。