辛酉革命・甲子革令とは

辛酉革命(しんゆうかくめい)とは

干支が「辛酉(かのととり/しんゆう)」にあたる年(60年に一度訪れる)には大変革が起こるとされる思想を「辛酉革命(しんゆうかくめい)」と言います。

※干支について詳しくはこちら 日の干支とは?十干十二支、月の干支、年の干支もまとめて解説「革命」という言葉には、「フランス革命」のように被支配者が支配者を倒して国家や社会の組織図が変わるという意味がありますが、もう一つ「天命が革(あらた)まって、王朝が変わる」という意味もあります。

古代中国では「天命」は何より尊ばれるものでした。皇帝といえども天命を授かって政治を行うのであって、天命に背けば天から王位を剥奪され、次の皇帝が生まれるとされていました。それほど重要視される天命が改まる=革命が起こる年が「辛酉」の年なのです。

そして、元号は皇帝が天命を授かり治世を行う権利や期間を象徴するものでした。そのため革命の辛酉の年に元号を改めることで、新たな天命を授かることができるとしていたのです。

60ある干支の中で、なぜ「辛酉」なのか。その根拠は「辛酉」を陰陽五行思想に当てはめると、どちらも陰の金性。金と金が重なると気が重く沈み人の心が冷酷になりやすい、それゆえに天命を改めなければならない、という理屈のようです。

陰陽五行思想・・・古代の中国で生まれた思想で、全てのものは「陰」と「陽」に分けられ、さらに「木(もく)火(か)土(ど)金(ごん)水(すい)」の5つの元素のいずれかに分類されると考えられている

十干の陰陽五行配当

十二支の陰陽五行配当

日本で初めて辛酉革命が行われたのは901年(昌泰→延喜)、その後は明治に入って一世一元制になるまで、1561年、1621年を除くすべての辛酉の年に改元が行われています。西暦を60で割って1余る年が辛酉にあたります。

辛酉の一つ前の干支「庚申(かのえさる/こうしん)」も「庚申信仰(こうしんしんこう)」なるものが理由で改元されることが多く、庚申・辛酉と2年続けて改元が行われることが多かったです。

甲子革令(かっしかくれい)とは

干支が「甲子(かっし/きのえね)」にあたる年(60年に一度訪れる)には政治上の変革が起こるとされる思想を「甲子革令(かっしかくれい)」と言います。

「甲子」は、六十ある干支の始まりです。

詳しくは「日の干支とは?」の記事を参照讖緯説(しんいせつ/後述)では甲子の年は物事の始まりでなければならない、政令が革(あらた)まる区切りになるとして、この年に年号を改めることがしばしばありました。

日本で初めて甲子革令が行われたのが964年(応和→康保)、その後は1024年(治安→万寿)の改元以降、明治に入って一世一元制になるまで甲子の年には改元が行われています(1564年は除く)。西暦を60で割って4余る年が甲子にあたります。

起源になった讖緯説(しんいせつ)とは

古代中国には讖緯説(しんいせつ)という予言がありました。これによると「干支」が「辛酉」「甲子」にあたる年には「天命」が改まり、天地がひっくり返るような大変革が起こるとされていました。古代中国の皇帝はこれを王朝が交代するような出来事が起こりうる年と恐れ、改元することで回避しようとする習わしが生まれました。

「讖(しん)」とは「天から授かった予言」を意味し、「緯(い)」は儒学の経書を根拠とした「予言を記した書物」という意味があります。この世のあらゆる事象・変化を、古くから中国に伝わる陰陽五行思想と結び付け、天命を予言することができるという学説で、中国では漢時代に盛んとなり、多くの皇帝が厚く信じ、批判するものは迫害されるほどでした。

日本には奈良時代に伝わった後、江戸時代末期でも讖緯説を理由に改元が行われるほど、長く大きな影響を与えました。辛酉革命・甲子革令は中国より、むしろ日本で信じられていたとも言われています。

日本建国の年も辛酉?

日本が建国されたのは、日本の創始者・初代天皇の神武天皇が即位した「紀元前660年2月11日」とされています。現在の暦で2月11日は「建国記念の日」として国民の祝日になっています。

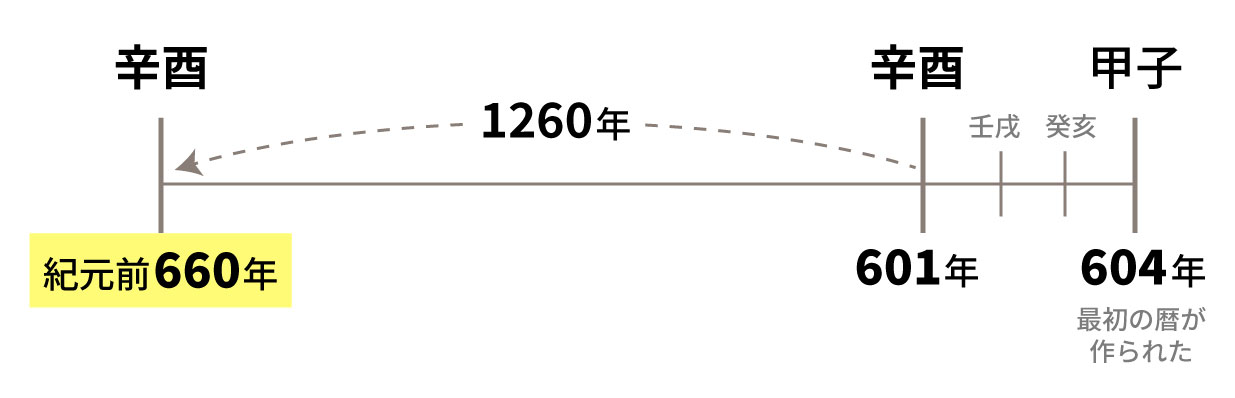

建国記念の日について詳しくはこちら 2月11日の建国記念の日とは?ところで讖緯説には60年を一元(いちげん)として、二十一元を一蔀(いちほう)とし、「1260年ごとの辛酉の年には大変革が起きる」という予言もありました。この考えが日本建国の年・紀元前660年を決めた拠り所になっているのです。

日本書紀(720年)には、神武天皇が「辛酉の年の正月庚辰朔(かのえたつのついたち)に即位した」と書かれています。日本の最初の暦が作られたのが、推古天皇の時代の604年。この年が干支の1番目「甲子」にあたり、そこから遡ると601年が辛酉の年になります。そして先ほどの讖緯説をもとに、601年からさらに1260年遡った紀元前660年が、日本書紀に書かれている辛酉の年であり、神武天皇が即位した年だと解釈されているのです。

日本書紀の記述が正しいのか、神武天皇は実在したのかなど、日本の建国には真偽が定かでない点が多いですが、戦前日本でよく使用されていた皇紀元年はこうして定められました。

皇紀(こうき)・・・日本神話で神武天皇が即位したとされる紀元前660年を元年とする年の数え方。第二次世界大戦前はよく使用されていましたが、現在は一般では使用されていません様々な理由で行われた改元

日本の暦に欠かせない「元号(げんごう)」。日本書紀によれば日本で元号を使うようになったのは7世紀頃です。当時中国に送った遣唐使が持ち帰った中国の暦を真似て、645年の政治的な改革「大化の改新」をきっかけに最初の元号「大化(たいか)」が定められました。その後、現在の「令和」まで248個の元号が使われてきました。

現在は天皇一代ごとに一つの元号(一世一元)と決められていますが、昔は辛酉革命、甲子革令以外にも、事あるごとに様々な理由で改元が行われていました。改元の主な理由は以下の4通りです。

代始(だいはじめ)改元

現在のように新しい天皇の即位によって行われる改元です。即位改元とも言います。

祥瑞(しょうずい)改元

「白雉」「大宝」などのような珍しい物事の発見・献上によって行われる改元です。

中国では、皇帝が良い政治を行っていれば「天」が吉兆を授けると考えられていました。

吉兆(きっちょう)・・・良いことやおめでたいことが起こる前ぶれのこと日本もこれにならって

- 白い雉が献上された

- 虹色の雲が現れた

などの吉兆の現象を理由に改元が行われました(ただし日本では「天」ではなく「神仏」から授かったものとされていました)

祥瑞改元が行われたのは平安時代前期までで、その後は以下の災異改元に変わりました。

災異(さいい)改元

疫病や地震などの天変地異(凶兆)が起こった際に行われる改元。改元をすることで悪い流れを断ち切る、世の中をリセットする意味合いで行われました。

革年改元

暦上で変革が起こるとされる年に行われる改元。辛酉革命、甲子革令はこれに該当します。

日本史で最も短い元号は「暦仁(りゃくにん)」です。

(旧暦)1238年11月23日~1239年2月6日までの、わずか2か月と14日間しか使われませんでした。