お花見の歴史

古くから日本人の春の恒例行事として親しまれてきたお花見。花は色々な種類がありますが、「花見」といえば特に「桜」を見て楽しむことをいいます。

お花見のはじまりは平安時代、貴族が桜を見ながら歌を詠み、蹴鞠(けまり)をしたりして楽しんだことから始まりました。農民の間ではその年の豊作を願って桜の下で宴が開かれるようになり、庶民の春の行楽としての花見が定着したのは江戸時代の中頃だと言われています。

お花見のはじまり

日本のお花見の起源は、奈良時代の貴族たちの行事とされています。奈良時代の春のお花見といえば、中国から伝来した「梅」でした。奈良時代末期に成立したとされる日本最古の和歌集「万葉集」には、梅を詠んだ歌が119首ほど、桜を詠んだ歌は44首ほどと差があり、梅花の宴(ばいかのうたげ)という梅を鑑賞しながら梅の歌を詠む宴会についても収録されています。

梅の花

桜が春のお花見の代表となったのは平安時代以降のことです。平安時代前期の歌集「古今和歌集」では桜の歌が70首、梅の歌が18首と数が逆転し、春のお花見といえば「桜」を意味するように変わってきます。平安時代初期の歴史書「日本後記」には、嵯峨天皇(さがてんのう)が812年(弘仁3年)に京都の神泉苑という場所で「花宴の節(かえんのせち)」を開いたという記録があります。時期的にこの宴では桜が主役だったと推測され、これが「桜のお花見」の初めての記録だと考えられています。

貴族から武士へ

平安時代には貴族の楽しみだったお花見が、鎌倉・室町時代になると武士階級へも広がっていきます。鎌倉末期~室町初期に書かれた兼好法師(けんこうほうし)の随筆「徒然草」の中では、地方でもお花見の宴が行われていた様子が書かれています。

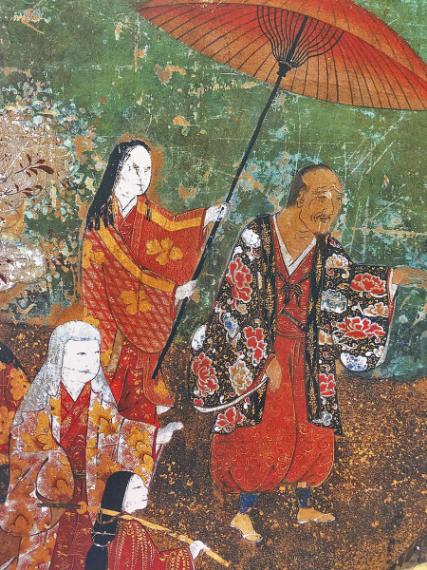

安土桃山時代には豊臣秀吉が、1594年(文禄3年)に奈良の吉野山で(吉野の花見)、1598年(慶長3年)に京都の醍醐寺で(醍醐の花見)大規模な花見を行いました。

「醍醐花見図屏風」国立歴史民俗博物館蔵

江戸時代に庶民に広がる

お花見の風習が庶民へと広がっていったのは、江戸時代の中期頃だと言われています。当時は山に咲く桜が主流で、桜を眺めるよりも、花見客どうしで歌や踊り、お芝居などの芸を披露しあうことが花見の主な目的でした。女性にとっては「花衣(はなごろも)」というお花見用の晴れ着を着てでかけるおしゃれのイベントでもあったようで、その姿を見るために男性が花見に訪れることもありました。また、お花見はお見合いの場としてもよく利用されていたようです。

江戸で最も有名なお花見の名所は寛永寺の桜でした。寛永寺の創建を任された天台宗の僧・天海は、奈良の吉野山から移植してきたヤマザクラを境内の各所に植え、開花の時期には人々の行楽地として境内を開放しました。寛永寺の境内の大部分は、今では上野公園となっています。

上野 寛永寺 根元中堂

格式高い寛永寺ではお花見での飲酒や浮かれ騒ぎを禁止していましたが、次第に風紀が乱れていきました。

そこで1720年(享保5年)、8代将軍・徳川吉宗は浅草・隅田川の川岸に約1kmにわたって桜を植樹させました。さらに、現在の北区・飛鳥山公園には1,270本もの桜を植え、自らが宴席を設けて新たな桜の名所としてアピールを行い、庶民の行楽を奨励しました。隅田公園、飛鳥山公園は、今でも東京の桜の名所として有名です。

飛鳥山公園の桜

江戸時代には桜の品種改良も活発に行われました。江戸後期には「オオシマサクラ」と「エドヒガン」の品種を改良した「ヨシノザクラ(吉野桜)」が誕生します。吉野桜は現在の東京・豊島区にあった「染井村」という場所で植木職人の手によって作られた品種といわれており、奈良の桜の名所・吉野山の山桜と区別するために「ソメイヨシノ」と呼ばれるようになりました。桜の品種改良は明治時代に入るまで盛んに行われ、江戸末期には250~300種類の桜の品種があったようです。

明治以降の花見

明治時代になると、日清戦争・日露戦争の影響などで、武家屋敷や貴族の庭園は取り壊し、庭に植えられていた桜も燃料として燃やされることとなり、江戸時代に生まれた多くの桜の品種が激減します。

この危機を憂いた高木孫右衛門(たかぎまごえもん)という植木職人は、残った桜をかき集め、80種類以上の桜を自宅の庭に植え替えて保存しました。そして1886年(明治19年)、新たに東京の荒川堤に桜並木が作られることになり、孫右衛門もこれに協力し保存していた桜を堤防に移植しました。荒川堤の桜は様々な種類、色であったことから「五色桜(ごしきざくら)」と呼ばれ、新たな東京の桜の名所となりました。荒川堤の多種多様な品種は多くの研究施設に移植され、一時は絶命の危機に瀕した多くの品種が、全国に広まっていきました。

元荒川堤の桜

もともとは豊作祈願の行事

農家さんたちにとって、もともとお花見はその年の豊作を神様にお願いする豊作祈願の行事でした。

昔の農家さんたちは、田んぼにはお米の実りを見守る田の神様がいると信じていました。田の神様は冬の間は山にいて、暖かい春になると人里に降りてきます。「さくら」の名前の由来は諸説ありますが、一説には「さ」は田の神様をさし、「くら」は神様の座(くら)という意味だとする説があります。つまり「さくら」は、春になって山から人里へ降りてきた「田の神様が宿る木」とされていたのです。

農家さんたちは桜が咲くと「田の神様が今年も来てくれた」と考え、桜の下で料理やお酒でおもてなしをし、自分たちも神様と同じものをいただくことで豊作祈願を行っていました。「田の神様が来てくれたから、そろそろ田植えを始めよう」と、田植えを始める目安にもしていました。

なぜソメイヨシノが広まったのか

日本の代表的な桜の品種といえば「ソメイヨシノ」です。日本には野生の桜が11種類、それをもとに作られた栽培品種は数百種類ありますが、本州の多くの桜の名所でソメイヨシノが植えられています。

ソメイヨシノは開花の頃にはまだ葉が成長しておらず、うすピンクの花だけが目立ちます。また、ソメイヨシノが登場する前に定番だったヤマザクラは、お花見ができるほど多くの花がつく大きさ(高さ10m前後)まで成長するのに10年ほどかかりますが、ソメイヨシノは5年ほどで見栄えの良い大きさまで成長します。成長が早くて花も大きく見栄えが良い、この特徴はお花見の名所の作り手たちにとって好都合でした。

さらに、全国に存在するソメイヨシノはすべて、遺伝子がまったく同じのクローンです。実はソメイヨシノという品種は種から育つことができず、挿し木や接ぎ木でしか増やすことができない特徴があります。これを自家不和合性(じかふわごうせい)といい、遺伝子がまったく同じ場合、受粉しても種子が実りません。他の品種の桜と受粉すれば種子を実らせることはできますが、その種は交雑種となりソメイヨシノという品種にはなりません。

江戸時代に品種改良によってソメイヨシノの最初の一本が生まれ、それを接ぎ木、接ぎ木…と増やしていって、全国に(世界にも)ソメイヨシノが広がっていったというわけです。前述した咲き方や生育の早さに加えて、接ぎ木で比較的容易に増やせること、根付きがよく、比較的安価であったことも、ソメイヨシノの広がりを後押ししました。

遺伝子の異なる個体であれば、個体差が生まれ開花の日にちや花の色合い、大きさなどに違いが生まれます。しかし、ソメイヨシノは遺伝子がまったく同じのクローンなので、気象条件が同じ地域では一斉に花が咲き、満開を迎え、散っていきます。これも桜の名所を作る上で好条件となり、全国的にソメイヨシノが定番の桜となりました。

気象庁が桜の開花発表のために観測する桜の木を「標本木(ひょうほんぼく)」といいます。標本木は全国で58本あり、標本木の品種は原則としてソメイヨシノです。

ただし、ソメイヨシノは寒すぎる環境、暖かすぎる環境では根付かないため、北海道の一部地域(稚内、旭川、網走、帯広、釧路)は「エゾヤマザクラ」、沖縄県(石垣島、宮古島、那覇、南大東島)と鹿児島県の奄美大島(名瀬)は「ヒカンザクラ(カンヒザクラ)」を標本木としています。

お花見に欠かせない食べ物

花見弁当

弁当という言葉は江戸時代初期の文献から登場します。当初お弁当は仕事に持っていく日常的な存在、それが江戸中期になると旅行や行楽で楽しむものに変わり「お出かけにお弁当」の文化が広まっていきます。おかずの種類も増え、おかずの詰め方や弁当箱のデザインも楽しむようになっていきました。

江戸時代後期になると、春の旬の食材を使った彩り豊かなおかずに、デザートまで付いたお花見弁当の献立が料理本に記録されています。

花見団子

昔からお花見に欠かせないのが「花見団子」です。お花見で団子を食べるようになったのは、豊臣秀吉が大規模なお花見を行った際に、日本中の甘味を集めて花見を楽しんだことが由来といわれています。

花見団子といえば、ピンク・白・緑の美しい三色。この三色の理由には諸説あります。

- ひな祭りを由来とする説

-

- ピンク:桃の花

- 白:白酒

- 緑:よもぎ

- 大地を表す説

-

- ピンク:桜(または太陽)

- 白:雪

- 緑:雪の下に芽吹く新緑

- 四季を表す説

-

- ピンク:桜の咲く春

- 白:雪の降る冬

- 緑:新緑の夏

- 秋が無いのは「あきない=飽きない/商い」とかけて、「いくら食べても飽きない」「商売繁盛」の意味を込めた団子屋さんのユーモアなんだとか

- 邪気払い説

- ピンク(赤)と白の紅白の組み合わせ、緑のよもぎには、それぞれ邪気払いの力があると信じられてきました

ちなみに、「花より団子」は花見団子に由来することわざです。

「美しい花(桜)を見て楽しむ風流よりも、団子を食べる現実的な利益を取ることを尊ぶ」というたとえで、風流を楽しめない人を揶揄する言葉です。

桜餅

関東風桜餅

桜餅は、うすいピンク色の生地の中にあんこを入れて、塩漬けした桜の葉で包んだ和菓子です。地域によって形や材料にバリエーションがあるのが特徴で、大きく分けて関東風と関西風の2種類があります。関東風は薄い生地であんを巻くのに対し、関西風はつぶつぶした道明寺粉を使った餅であんを包むという違いがあります。桜餅は江戸時代に誕生したとされ、春を感じる定番の和菓子として、お花見だけでなく、ひな祭りでも食べられてきました。

ひな祭りについて、詳しくはこちら 3月3日の上巳の節句とは?

関西風桜餅

お餅を巻いている桜の葉は、香りを楽しむためなので、食べても食べなくてもOKです!

迷ったらお店の方に聞いてみましょう!

桜茶(桜湯)

桜茶(桜湯)はお見合い、結納、婚礼などのお祝いの席で好まれています。現代では気にする方は少ないかもしれませんが、煎茶などの緑茶は「お茶を濁す」「茶番」「茶々を入れる」などの言葉のイメージから、お祝いの場では避けられてきました。

桜湯は、塩漬けにした桜の花びらをコップに入れてお湯を注いだもので、お湯を注ぐと花びらが広がる様子から、満開の桜を象徴する縁起物とされています。うすいピンク色に染まったお湯とふわりと香る桜の香りを楽しみましょう。

桜の花びらと塩のみでも作れますが、梅塩(梅干しを漬ける過程で生まれる梅酢を煮詰めたもの)を使うと、桜と梅の両方を楽しむことができ、色もキレイに出ます。